「最近、職場内でメンタル不調になっている社員が増えている・・・」

これは、先日開催した交流会で実際に相談された内容です。

管理職として、部下のメンタルヘルスに気を配るのは重要な責務です。

しかし「どこまで配慮すればよいのか」「HSPのように繊細な気質を持つ社員への接し方がわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

この記事では、スマホ1枚で確認できる管理職向けサマリーと、HSP社員への配慮チェックリストをまとめました。

日常のマネジメントにすぐ役立つ内容なので、忙しい管理職の方でも短時間で確認できます。

職場におけるメンタルヘルス対策の重要性

近年、職場でのメンタル不調は深刻な課題になっています。

厚生労働省の「労働安全衛生調査(令和4年)」によると、58.9%の労働者が強いストレスを感じていると回答しました。

うつ病や適応障害で休職する社員は増加傾向にあり、離職や人材流出につながれば企業にとって大きな損失です。

特に各部門の管理者は、部下の状態を最も近くで見守る立場。

「ちょっと元気がないな」と気づけるかどうかが、早期の対応につながります。

どれだけ患者は居るの?

こちらは少し古いですが、厚生労働省が発表している「令和2年 精神疾患を有する外来患者数の推移」になります。

このグラフでも解るように、平成29年から令和2年までで約1.5倍(50.6%増)となり、これを全企業数で計算すると2社に1社は1人増加した計算になります。

- 平成29年:外来患者数 389.1万人

- 令和2年:外来患者数 586.1万人

- 差:197.0万人の増加

- 就業者数 :6,687万人

(586.1万人÷6687万人)×100=8.76%

となり、実に全労働者で換算すると約9人に1人は何らかの精神疾患を抱えている事が見えてきます。

管理職は日常的に意識すべき行動とは?

一般職の時は何をしているのか分からない人達でしたが、実際には日常での変化や問題を見つけ出し、業務を管理・改善しているのが管理職です。

そんな管理職の中で頭を悩ませているのが、メンタルヘルス問題です。

管理者として、自分の部下に不調者を出さないようにする為に以下の事を心がけてください。

管理職は日常的に意識すべき行動とは?

観察と早期気づき

- 日々の勤務態度をチェック

- 表情や会話の変化に注意する

日常の声かけとコミュニケーション

- 業務報告だけでなく雑談も取り入れる

業務量と役割の調整

- 過度な長時間労働を避ける

- スキルに合った業務を割り振る

公平でわかりやすい評価

- 曖昧な指示や評価はストレス要因になる

日常的に相談しやすい空気を意識

- 困ったら相談していいという文化を醸成

- 管理職自身が無理に解決せず、医療機関を進める

管理職としての初期対応

もし、あなたの部下の中でメンタル不調者を見つけた際に、ぜひ守ってほしい行動として、「まずは時間を取り、相手の話に共感する事」です。

相手の話のどこかには納得できる内容があると思います。まずはその点だけでも共感し、その後叱責ではなく「改善のための提案」をしてください。

「そんなぬるい事は言ってられない!」と思う人もいるかもしれませんが、先程の光景を第3者的視点で見てください。器が大きい人に見えませんか?

その内容が周囲に広まる事が、チームの心理的安全性を上げ、チームがあなたを中心にまとまるきっかけになります。

また、職場で早期に上司が声をかけたケースの復職率は約1.8倍と言われています。(厚労省「職場復帰支援マニュアル」)

相談者のプライバシーを守る

同僚やチームメンバーへの情報共有は、本人の同意がある範囲で行ってください。これは、企業の安全衛生法(第66条の10)でも、健康情報の取り扱いは慎重に扱う義務が明記されている為です。

小さなチームでは、すぐに情報が漏れてしまうかもしれませんが、それでも、最小限に抑える努力を行いましょう。

(例)休職や業務調整の理由は「体調不良」で統一するなどの周囲への配慮。

また、メンタルヘルスマネジメントでも、医師とメンタル不調者との窓口を一本化する事が推奨されています。

業務の一時的な調整を行う

「長時間労働」「責任過多」「対人ストレス」の3要因を緩和することが重要であるが、あからさまに行うのではなく、周囲に少しずつ分配するなどの配慮が重要になります。

現時点で周囲も業務過多の場合は、「あの人、家族が体調不良で少しの間看護が必用らしいよ」と噂として漏らしておく(本人の同意は必要)など、守る為のウソを流すのもいいかもしれませんね。

過去に私の上司が行った残念な対応として、「あの人頭おかしいから頭冷まさせるために飛ばした~」と笑って話した人がいましたが、周囲からはその本人が冷めた目で見られていました…

相手の事を考えて行動する事で、

周囲の人からも相対的に評価されるんですよね。

![]() 管理職が「治療」や「解決」を担う必要はありません。

管理職が「治療」や「解決」を担う必要はありません。

上司だからと言って全てをこなそうとせず、産業医や外部医療機関などに任せることで、あなたは責任者としての業務を行い、専門家にサポートを依頼する方が、トータルで見るとwinwinになるかもしれません。

HSP配慮チェックリスト

こちらでは、あなたの所属している部署でのHSPさんやメンタル不調者への対策がどこまで出来ているかを測れるチェックリストになります。

時間がある時にでも確認して、どれだけ配慮ができているのかを確認しましょう。

📋 HSP配慮チェックリスト(管理職向け)

- 部下の表情や声のトーンの変化に気づいているか?

- 定期的に雑談や1on1を行い、話しやすい雰囲気を作っているか?

- 責任やタスクを人に応じて調整しているか?

- 「無理せず相談していい」という文化が職場にあるか?

- 評価やフィードバックを具体的かつ公正に伝えているか?

- チーム内で他者への共感的な発言を促しているか?

- 自分自身もメンタルケアを意識しているか?

✅ 配慮チェック判定の目安

| チェック数 | 判定 | 解説 |

|---|---|---|

| 8〜10個 | 🌟配慮力が高い | 部下の心理的安全性を意識し、安心感のある職場づくりができています。 |

| 5〜7個 | ⚖️配慮はあるが課題あり | 一定の配慮はできていますが、声かけやタイミングの改善が鍵です。 |

| 0〜4個 | ⚠️配慮が不足気味 | 無意識に「話しづらい」雰囲気を作っている可能性があります。 |

組織としての対応・仕組みづくり

メンタル不調の予防は、管理職一人の努力だけでなく、組織全体で支える仕組みを整えることが重要です。

どれほど優れた上司でも、仕組みがなければ限界があります。ここでは、実際に多くの企業で導入が進んでいる「メンタルヘルス対策」のポイントを紹介します。

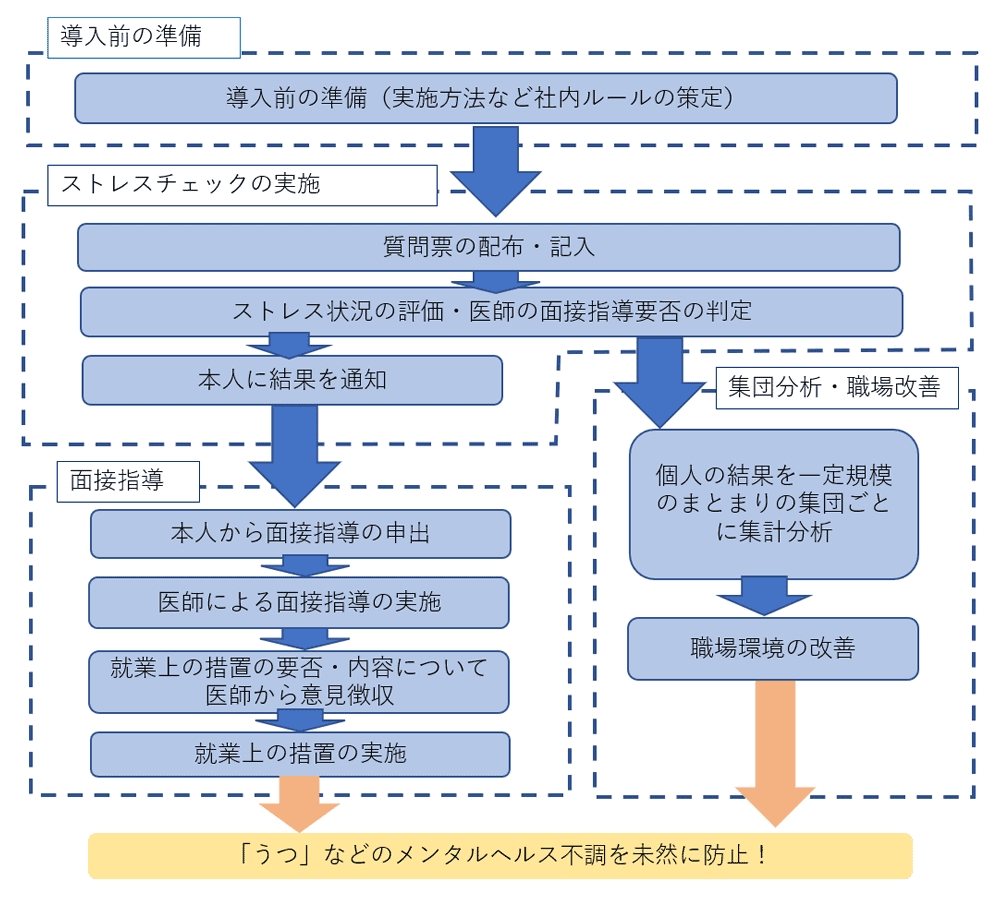

定期的なストレスチェックの活用

労働安全衛生法では、50人以上の労働者がいる企業では、メンタルヘルス対策として、年1回のストレスチェックを行う義務があります。

ですが、ほとんどの企業では、せっかくの情報を活用しておらず、とりあえずの形だけになっています。

どうせやるなら、上手く活用した方が負債が少なくなると思いませんか?

例えば、「残業時間が長い部署」「人間関係ストレスが高い部署」などを数値化し、改善施策を定期的に確認し、改善目標として使用するのが効果的です。

メンタルヘルス教育の実施

先程のストレスチェックの活用と聞いて、ピンとこなかった人は居ませんか?

それと同じように、知識が無ければ何に気を付けるべきかが分かりません。

まずは、初期サインや、感情の変化の見分け方などを学び、メンバーの変化に対応する方法を学びましょう。

近年では、地方自治体や産業保健総合支援センターなどが実施している講習・研修があります。

参考資料:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳

産業医・人事との連携強化

管理職が単独で抱え込まず、人事や産業医など社内専門部署と連携をとれる仕組みを整えておくことが重要です。

ただし、産業医面談の内容は本人の同意を得た範囲でのみ共有されるため、情報の取り扱いには十分な配慮が必要です。

管理職としては、本人が希望した際にスムーズに産業医や人事につなげられるよう、相談ルートを明確にしておくことがポイントです。

参考資料:厚生労働省 ストレスチェック等の職

このように、「個人の気づき」+「組織の仕組み」の両輪で取り組むことが、メンタルヘルス不調を防ぐ最も効果的な方法です。

特に現場と経営をつなぐ橋渡し役である中間管理職が、この仕組みづくりに主体的に関わることで、自身の負担も軽くなり、チームの安定と成長を実現できます。

経営層が担うメンタルヘルス推進体制とは?

メンタルヘルス対策とは、現場に任せても改善は難しいので、管理職が中心となって行うべき問題です。

なぜなら、従業員のメンタル不調は、単なる個人問題ではなく、離職率・生産性・企業イメージに直結する経営リスクだからです。

経営理念に「健康経営」を組み込む

経済産業省や経団連、NPO法人健康経営研究会で、企業の重要施策として注目を集めたのが「健康経営戦略」です。

この背景は、少子化による人口減少対策であり、労働者不足の解消を狙った施策になります。また、労働人口の高齢化に伴った施策とも言えます。

効果としては、新規労働力の獲得や、離職率の削減だけでなく、従業員満足度を上げる事により、生産性の向上や、企業貢献度の向上にも繋がります。

経営層自身の理解と発信が鍵

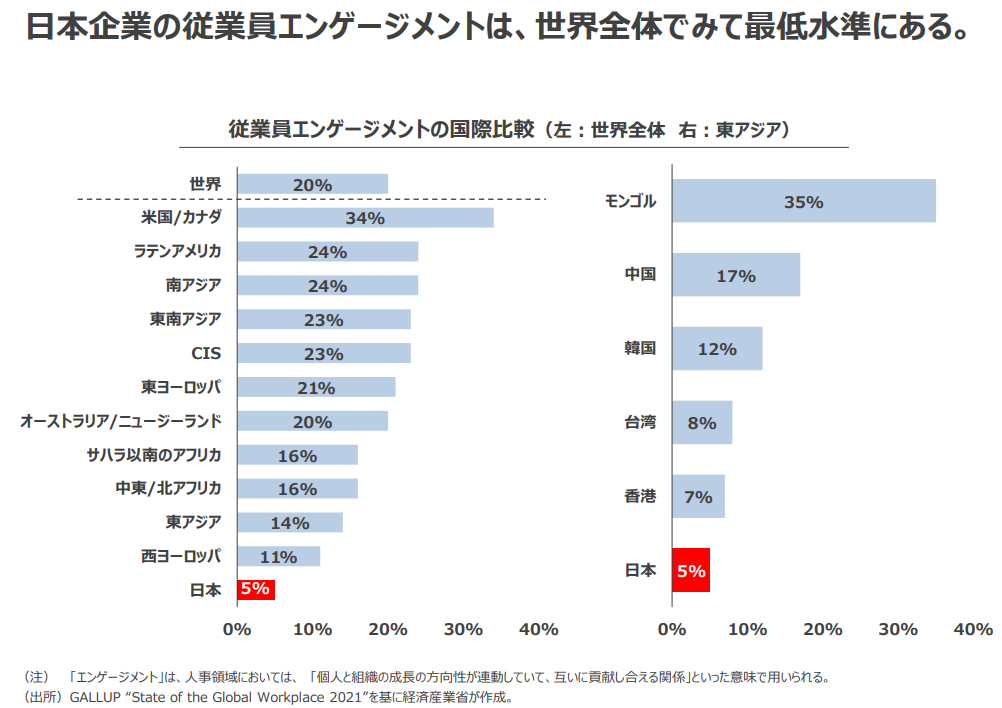

まずはこちらの表をご覧ください👇

こちらは、経済産業省が作成した、2021年の日本企業の従業員エンゲージメントになります。

この表でも解るように、日本の労働者の従業員エンゲージメントは非常に低い!これでは、一人当たりの生産性が上がらないのもうなずけます。

企業経営で重要な事として、従業員からの現場の声です。

経営者が判断を下す為にも、第一線である現場の声がしっかりと届いていなければ判断を誤ってしまいますし、前向きな改善提案も出てきません。

業績が良く優秀な人材が集まる企業ほど、従業員に配慮ができているのも近年の傾向であり、人材不足や離職などの問題で無駄に時間を使っていないのかもしれませんね。

組織横断のメンタルヘルス委員会を設置する

経営層が最も早く健康経営の状況を把握する方法として、組織横断したチームの編成を行い、メンタルヘルス委員会を策定するのもおススメ。

なかなか忙しい日常で行うので、出来るだけ短期間集中でチームを編成して対応する事がポイントです。

経営層の一歩が、現場の安心をつくります。

「人を大切にする経営」が、結果的に企業の信頼と持続的成長を支えるのです。

管理職と組織で取り組むメンタルヘルス

社員のメンタル不調は、個人の問題ではなく組織全体の課題です。

現場の管理職が日常的に気を付けるべき行動と、組織として整える仕組みの両方が揃うことで、初めて予防効果が高まります。

最後に

管理職の努力だけでは限界があります。個人の気づき+組織の仕組みを両輪にすることで、チームの心理的安全性が高まり、社員の健康を守りながら企業の生産性も維持できます。

まずは今日から、小さな観察・声かけ・データ活用から始めることが、長期的な成果につながります。