近年アメリカで増えてきているのがリベンジ退職という聞きなれないフレーズの退職行動です。

リベンジ退職って、名前から物騒な感じがするね。

このリベンジ退職は2025年に入り、アメリカで急速に増加傾向にあり、google検索では1月時点での「リベンジ退職」の検索件数が234%増加し、一気にトレンド入りしている事が解りました。

リベンジ退職とは

リベンジ退職とは、従業員が企業に対して過小評価・思想の乖離・貢献意欲の減少など、溜まったフラストレーションを爆発させて突然退職する行動です。

この行動には、キャリアアップなどの目的のある退職ではなく、行動の本質は企業に対しての抗議行動の意味を持った退職であり、近年話題になった「静かな退職」とは違った要素を持っています。

リベンジ退職の定義

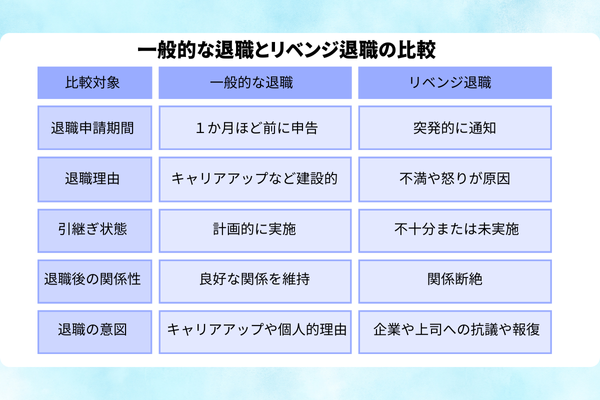

では、リベンジ退職と一般的な退職との違いは何でしょう?

基本的に一般退職とリベンジ退職の大きな違いは、企業に対しての復讐心になります。その為、企業に対してダメージを与え得る事が目的となります。

その為、在職中から活発的に求職活動を行い、決まった時点で即退職といった行動が主流となります。

リベンジ退職が増える背景

リベンジ退職に至る流れとして、近年のトレンドから紐解くと、従業員の思考の変化が関係している事が解ります。それは、現在のマネジメント層にはワークライフバランスといった思考が経験の中に無い事で、若手社員との思考のギャップが生まれています。

また、近年のこの行動に至る流れとして、従来までの人事評価制度への不満やSNSによる情報での他社との比較などが影響していると考えられます。

SNSで他社の良い面が見えてしまうと、劣等感を感じてしまうよね。

理由の一つに、本来評価されるべきだと感じていた内容を評価されなかった時に起きる不信感があるが、この問題の根源は上司との対話の少なさにあります。

日頃から対話が成立している場合はお互いに容認する範囲も大きくなるが、交流が少ない場合は警戒心がある為、不信感を抱きやすいといった背景もあります。

コミュニケーションは重要な課題だな。

企業が受ける被害

リベンジ退職で被害を受けるのは企業側です。

本来業務を行う上で必要な人材がいなくなる事も大きいですが、今まで育てた時間やノウハウが継承されない事も大きな問題となっています。

また、残された人員は通常の業務があるにもかかわらず、退職した人員の業務も行う事となる為、負担が大きくなり、最悪の場合は連鎖退職にも繋がりかねない危険性があります。

そーなってしまっては、経営にも影響が出てしまうよね。

他にも、SNSなどの普及により、企業の労働環境や実態が意図せず公開されることがあります。これにより、リベンジ退職者がSNSに書き込みを行う事で、企業イメージが損なわれる事があり、経営にも影響が出る事があります。

企業がとるべき5つの対策

経営を続ける為にも、これからの企業では退職者を無くす対策が必要であり、これは企業を守る為の対策ともいえます。

また、優れた人員を確保する事で、企業同士での優位性を保つ事ができる為、重要な課題となるでしょう。

他社に優秀な人材を奪われかねないからね。

社員との距離を縮める

まずはリベンジ退職しそうな社員の兆候を知る事から始め、その後、社内の状況を把握する事を優先しましょう。

退職を考えている人材に共通している要因としては、

- 周囲との会話や会議での発言が少なくなる。

- 仕事量や給与面での不満を話す。

- 上司との会話が少なくなる。

- 残業などをあまりしなくなる。

- 業務への意欲がなくなる。

このような兆候がある社員に対して、まずは1ON1ミーテイングを行い、相手の要望を聴く事から始めましょう。

その際にも、無理に聞き出そうとはしないでね。

情報開示とフィードバック

社員の声を聴く事はとても重要ですが、一方的に聞いただけでは逆効果になりかねません。出来るだけ社員の主張をまとめ、その結果をフィードバックする事が重要です。

聞いただけでは、ただのパフォーマンスと思われるから逆効果になるぞ。

出来るだけ社員の意見に対して回答を出す事で、社員からの信頼や個々のコミュニケーションの活発化に繋がり、生産性も向上する可能性があります。

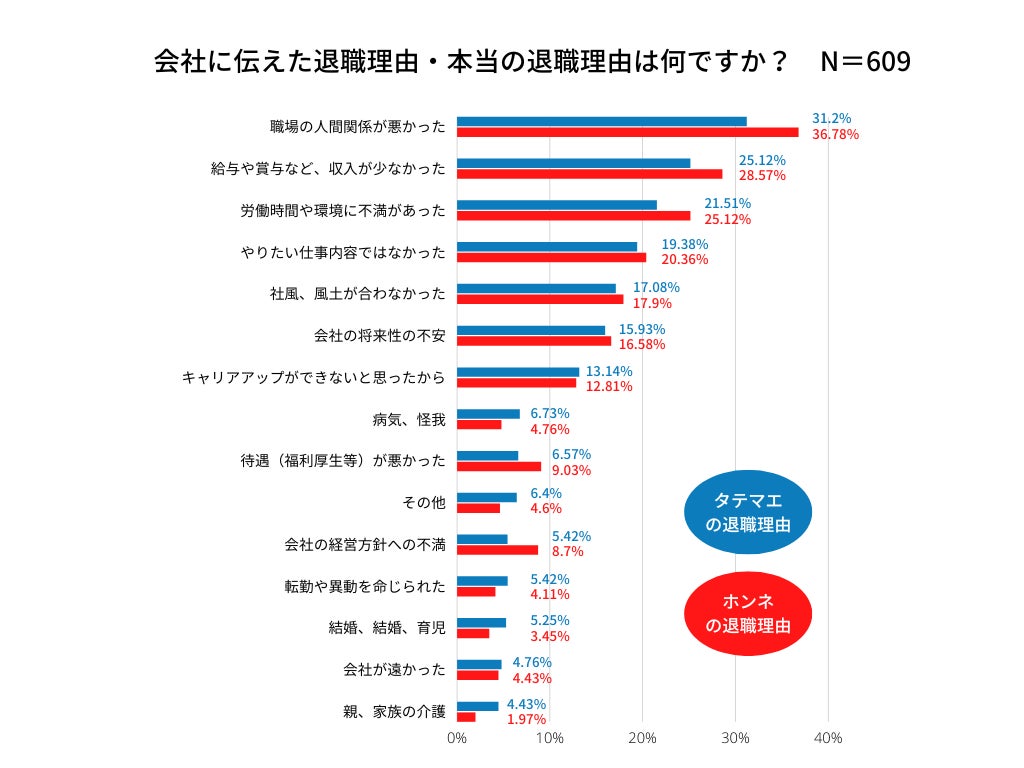

特に、退職を検討している人の理由として、職場の人間関係が上がっている為、マネジメント層はなるべく対等な立場を意識して話す事で、友好関係を築くように心がけましょう。

柔軟な働き方を取り入れる

従業員が求めている内容にはワークライフバランスの改善があります。その為、業務に影響が出ない程度に柔軟な働き方を取り入れましょう。

この対策として、リモートワークやフレックスタイム制や時差出勤などを取り入れる事で、従業員に選択肢を持たせる事ができ、個々に柔軟性のある配慮を行う事が出来ます。

子供の送迎や介護などに配慮している事が自分にとって有益だと感じれば、離職者を減らす事ができますね。

公平な評価制度と資格支援

現代の企業で最もブラックボックス化しているのが、上司による人事評価制度になります。評価制度は業務内容によってかなり複雑なものになる為、評価基準が曖昧な企業が多く、内容の殆どを上司の判断に任せている企業が多くあります。

ドラマなどでよく見る、上司にゴマを擦って昇進するような企業は他の従業員との摩擦を生んでしまいますよ。

この事から、上司との人間関係が悪くなる事や、企業への不信感が生まれないようにする為にも、公平かつ透明性の高い人事評価制度を構築する事が重要です。

ポイントの1つとしては、資格支援制度や資格手当などを設ける事で資格取得者を正当に評価する事ができますし、企業としても専門性の高い人材が増える事で、企業価値の向上を行う事が出来ます。

マネジメント教育

リベンジ退職の目的は企業や上司への復讐となります。その為、優先すべきはマネジメント教育です。企業としての従業員との接点よりも上司との接点が多い為、上司による影響は大きくなってしまいます。

実際に、近年のマネジメント教育にEQを取り入れる企業も増えており、2016年にはダボス会議で2020年に必要なビジネススキルとしてEQ指数が6位に入っていましたし、現在ではフォーチュン誌が選ぶアメリカのトップ企業500社のうち、約8割の企業がEQを人事育成制度に採用しています。

今後の日本でも起こるのか?

この「リベンジ退職」については、現在の日本でもすでに多く起こっています。

その理由として、近年の「退職代行」の利用者数が増加傾向にある事からも伺う事ができます。

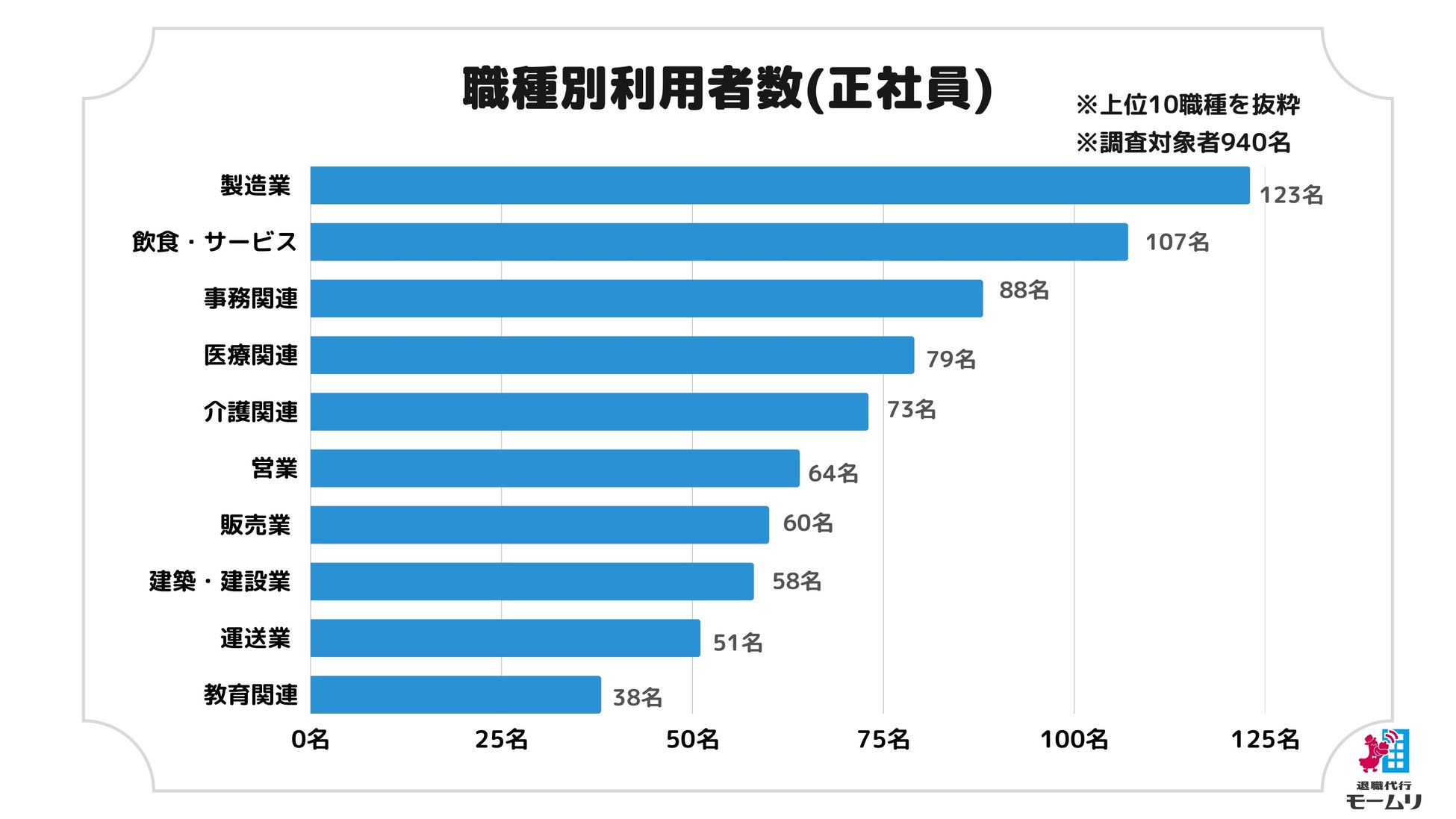

退職代行モームリでは2023年度の年間利用者数が1637名となり過去最高利用率である事が解り、2025年の年始には更に退職代行の利用が急上昇している事がニュースでも取り上げられていました。

特に長期休暇明けに利用者が増えているよ。

また、業種別では製造業やサービス業といった業種での利用が増えている事から、業務改善が行いにくい業種こそ退職者が増えている事が解ります。

【PR】

日本の退職事情

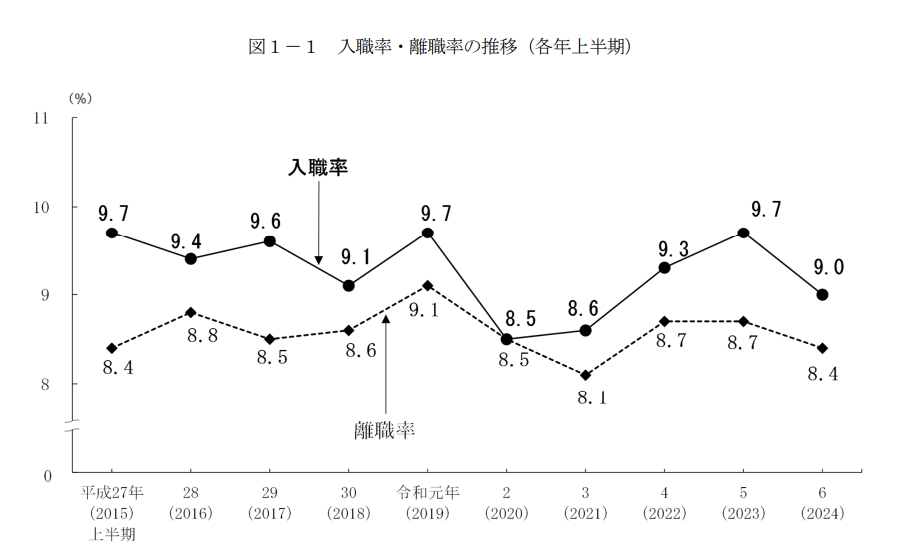

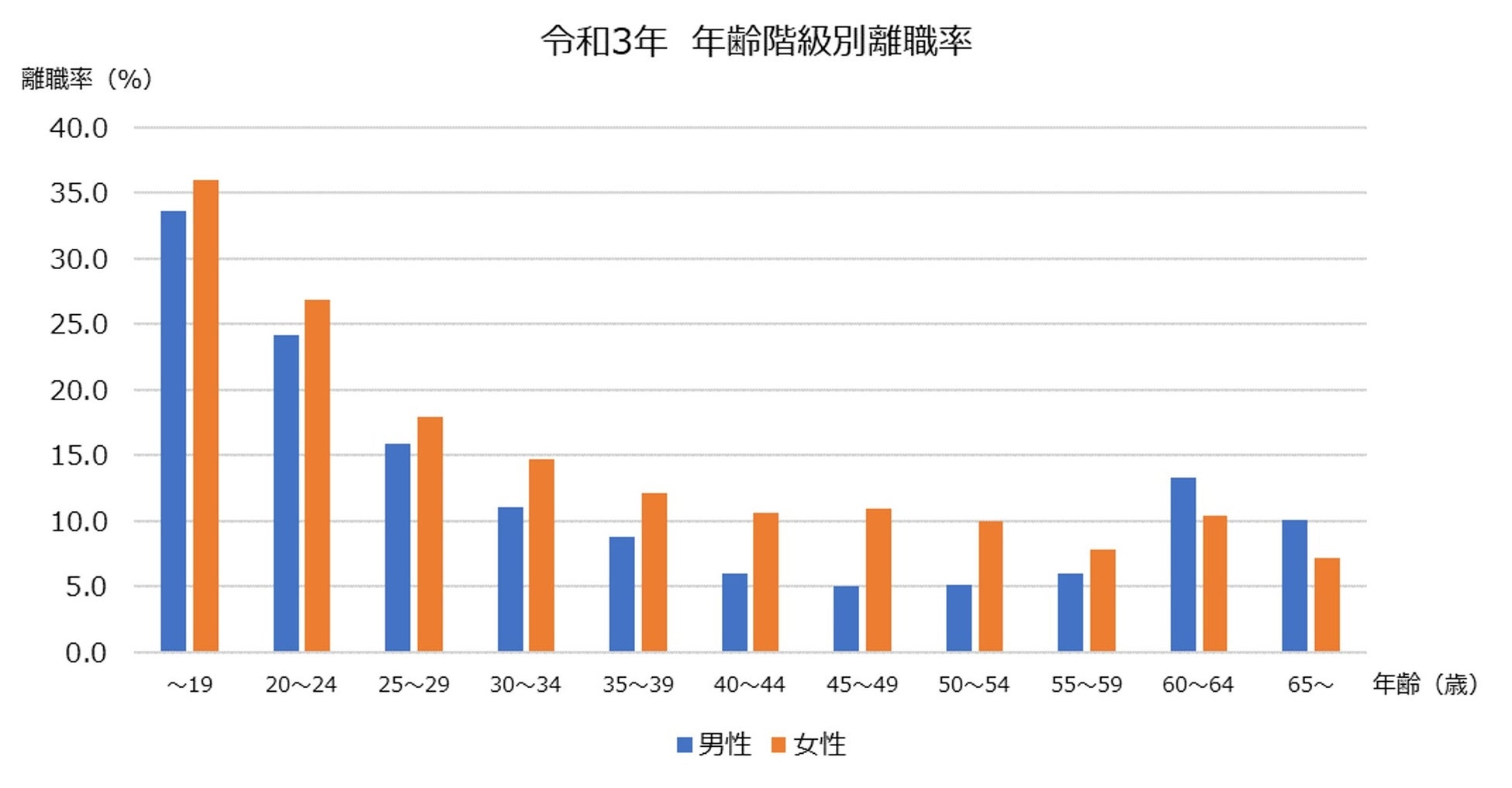

現在の日本全体の退職事情として、厚生労働省が発表している離職率の推移としては入職・離職共に減少傾向になっているが、セレクションアンドバリエーション株式会社が調査した結果、令和3年度では若年労働者ほど離職率が高い事が解りました。

年齢階級別離職率調査結果

この事からも解るように、離職率が最も低い令和3年よりも令和6年の方が離職率が高くなり、年齢層が若いほど現状に不満を持ち、転職を前向きに行っている事が解ります。

成長させるべき優秀な人には転職してほしくないよね。

日本企業が重要視すべき内容

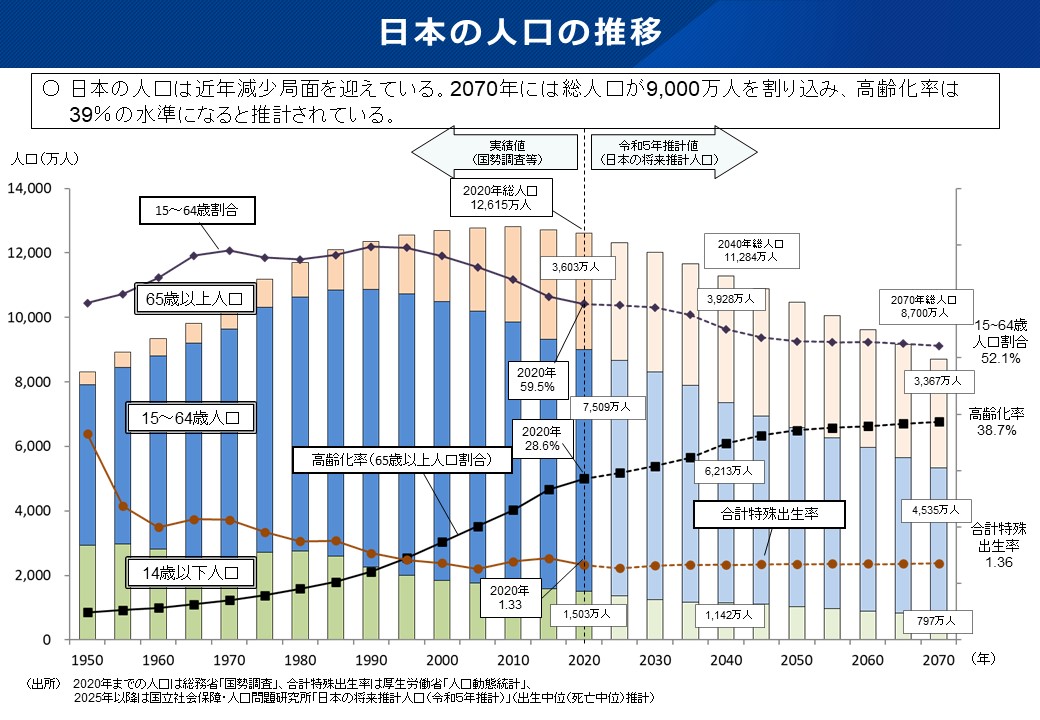

現在の日本では人口減少に歯止めがかからず、今後も大きく現状して行く事が予測されています。その為、労働人口自体も減少する為、労働者の確保が課題となって行く事は確かです。

その為にも、現状の雇用を守りつつ、新規の人材雇用に力を入れて行く事が重要となる為、リベンジ退職からの連鎖退職を防ぎ、就労環境改善を行い必要人材の確保が急務となるでしょう。

まとめ

今アメリカで急上昇している「リベンジ退職」には企業のマネジメント層と若手社員との間で生じている思考の乖離などが大きな原因であり、この傾向は近年のトレンドワードから考えても今後も推移していくと思われます。

企業としては、いち早く対処を行う事で、生産性の維持や企業ブランドを守る事に繋がりますし、将来的な継続にも繋がります。

また、日本でも「退職代行サービス」の利用者数の増加から考えると、同じような現象が既に起こっており、退職者による生産性の減少や企業のブランドイメージを守る事が重要である事が伺えます。

早急な対策こそ、将来の繁栄に繋がります。